德侑實業有限公司設立於民國92年,憑藉著對複合材料的專業,以獨特的專業技術長期為各大品牌OEM、ODM提供產業全方位服務。

我們每天有1/3的時間需要枕頭先相伴。這也是身體、器官獲得休息的寶貴時刻...偏偏,我們卻很容易因為睡到不適合自己的枕頭,睡得輾轉反側、腰酸背痛,又或還沈浸在白天的煩惱、緊張明早的會議、害怕趕不及早上的飛機等等...讓我們的睡眠不夠優質、不夠快樂、沒有辦法快速入眠。

德行天下創辦人有鑑於過去開發各類生活產品的經驗,便想利用本身所長,結合各類複合材料的特性,投入枕頭開發的行列。

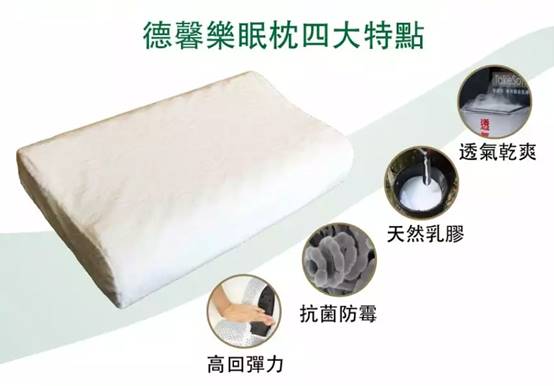

從枕頭模具開發、材料研發、創新製造到整合顧客需求過程中,了解到一款枕頭的製作,除了要解決一般乳膠枕悶熱且不透氣的問題,更要同時兼顧到人體工學的體驗性,創辦人常說:「一個好的枕頭,支撐透氣兼顧,仰睡側睡皆宜,才能每天快樂入眠。」

現在導入石墨烯加工技術,讓枕頭的功能性更上一層樓

石墨烯具有良好的強度、柔韌度、導電導熱等特性。它是目前為導熱係數最高的材料,具有非常好的熱傳導性能

德侑實業有限公司為了替自己身邊重視的人們做好一顆枕頭。不論是在外形,還是在舒適度上都能達到最好的需求,即便現今許多的工廠因成本上的考量,顧了外形,忘了內涵,但德侑實業依然不忘在品質上的「堅持、 執著」。

引進先進的加工技術,就是要給消費者最佳的產品

開發、研究、創新以及對材料的要求是德侑實業開發枕頭的初衷,憑藉獨特的專利技術將極其珍貴的天然乳膠與千垂百練的備長炭完美結合後

創造出獨家環保無毒的TakeSoft 徳舒孚專利綠金乳膠;乳膠材料,備長炭,石墨烯應用提高到更高的層次。

同時具備防霉、抑菌、透氣、除臭、遠紅外線等五大功效,並榮獲多國發明專利。

生產過程採用專線製造專利乳膠材原料,全自動化生產保證品質與產量穩定,達到品牌客戶的最高要求。

石墨烯枕頭製作開模一條龍:

選材品管

原料調配

成品製造

包裝設計

若您有枕頭開發構想或是想OEM自己的品牌,歡迎預約現場諮詢,體驗無毒的TakeSoft 徳舒孚專利綠金乳膠做製作的枕頭,用最專業MIT精神幫助您打造你的專屬品牌。

德行天下:

地址:427臺中市潭子區雅潭路二段399巷200 -7 號

電話:04-2531-9388

網址:https://www.deryou.com.tw/contact.php

| RR1515CEFE15ERFE |

蕭勝跟著爸爸到口外去。 蕭勝滿七歲,進八歲了。他這些年一直跟著奶奶過。他爸爸的工作一直不固定。一會兒修水庫啦,一會兒大煉鋼鐵啦。他媽也是調來調去。奶奶一個人在家鄉,說是冷清得很。他三歲那年,就被送回老家來了。他在家鄉吃了好些蘿卜白菜,小米面餅子,玉米面餅子,長高了。 奶奶不怎么管他。奶奶有事。她老是找出一些零碎料子給他接衣裳,接褂子,接褲子,接棉襖,接棉褲。他的衣服都是接成一道一道的,一道青,一道藍。倒是挺干凈的。奶奶還給他做鞋。自己打袼褙,剪樣子,納底子,自己绱。奶奶老是說:“你的腳上有牙,有嘴?”“你的腳是鐵打的!”再就是給他做吃的。小米面餅子,玉米面餅子,蘿卜白菜——炒雞蛋,熬小魚。他整天在外面玩。奶奶把飯做得了,就在門口嚷:“勝兒!回來吃飯咧——!” 后來辦了食堂。奶奶把家里的兩口鍋交上去,從食堂里打飯回來吃。真不賴!白面饅頭,大烙餅,鹵蝦醬炒豆腐、悶茄子,豬頭肉!食堂的大師傅穿著白衣服,戴著白帽子,在蒸籠的白蒙蒙的熱氣中晃來晃去,拿鏟子敲著鍋邊,還大聲嚷叫。人也胖了,豬也肥了。真不賴! 后來就不行了。還是小米面餅子,玉米面餅子。 后來小米面餅子里有糠,玉米面餅子里有玉米核磨出的碴子,拉嗓子。人也瘦了,豬也瘦了。往年,攆個豬可費勁哪。今年,一伸手就把豬后腿攥住了。挺大一個克郎,一擠它,咕咚就倒了。摻假的餅子不好吃,可是蕭勝還是吃得挺香。他餓。 奶奶吃得不香。她從食堂打回飯來,掰半塊餅子,嚼半天。其余的,都歸了蕭勝。 奶奶的身體原來就不好。她有個氣喘的病。每年冬天都犯。白天還好,晚上難熬。蕭勝躺在坑上,聽奶奶喝嘍喝嘍地喘。睡醒了,還聽她喝嘍喝嘍。他想,奶奶喝嘍了一夜。可是奶奶還是喝嘍著起來了,喝嘍著給他到食堂去打早飯,打摻了假的小米餅子,玉米餅子。 爸爸去年冬天回來看過奶奶。他每年回來,都是冬天。爸爸帶回來半麻袋土豆,一串口蘑,還有兩瓶黃油。爸爸說,土豆是他分的;口蘑是他自己采,自己晾的;黃油是“走后門”搞來的。爸爸說,黃油是牛奶煉的,很“營養”,叫奶奶抹餅子吃。土豆,奶奶借鍋來蒸了,煮了,放在灶火里烤了,給蕭勝吃了。口蘑過年時打了一次鹵。黃油,奶奶叫爸爸拿回去:“你們吃吧。這么貴重的東西!”爸爸一定要給奶奶留下。奶奶把黃油留下了,可是一直沒有吃。奶奶把兩瓶黃油放在躺柜上,時不時地拿抹布擦擦。黃油是個啥東西?牛奶煉的?隔著玻璃,看得見它的顏色是嫩黃嫩黃的。去年小三家生了小四,他看見小三他媽給小四用松花粉撲癢子。黃油的顏色就像松花粉。油汪汪的,很好看。奶奶說,這是能吃的。蕭勝不想吃。他沒有吃過,不饞。 奶奶的身體越來越不好。她從前從食堂打回餅子,能一氣走到家。現在不行了,走到歪脖柳樹那兒就得歇一會。奶奶跟上了年紀的爺爺、奶奶們說:“只怕是過得了冬,過不得春呀。”蕭勝知道這不是好話。這是一句罵牲口的話。“噯!看你這乏樣兒!過得了冬過不得春!”果然,春天不好過。村里的老頭老太太接二連三的死了。鎮上有個木業生產合作社,原來打家具、修犁耙,都停了,改了打棺材。村外添了好些新墳,好些白幡。奶奶不行了,她渾身都腫。用手指按一按,老大一個坑,半天不起來。她求人寫信叫兒子回來。 爸爸趕回來,奶奶已經咽了氣了。 爸爸求木業社把奶奶屋里的躺柜改成一口棺材,把奶奶埋了。晚上,坐在奶奶的炕上流了一夜眼淚。 蕭勝一生第一次經驗什么是“死”。他知道“死”就是“沒有”了。他沒有奶奶了。他躺在枕頭上,枕頭上還有奶奶的頭發的氣味。他哭了。 奶奶給他做了兩雙鞋。做得了,說:“來試試!”——“等會兒!”吱溜,他跑了。蕭勝醒來,光著腳把兩雙鞋都試了試。一雙正合腳,一雙大一些。他的赤腳接觸了搪底布,感覺到奶奶納的底線,他叫了一聲“奶奶!!”又哭了一氣。 爸爸拜望了村里的長輩,把家里的東西收拾收拾,把一些能應用的鍋碗瓢盆都裝在一個大網籃里。把奶奶給蕭勝做的兩雙鞋也裝在網籃里。把兩瓶動都沒有動過的黃油也裝在網籃里。鎖了門,就帶著蕭勝上路了。 蕭勝跟爸爸不熟。他跟奶奶過慣了。他起先不說話。他想家,想奶奶,想那棵歪脖柳樹,想小三家的一對大白鵝,想蜻蜓,想蟈蟈,想掛大扁飛起來格格地響,露出綠色硬翅膀低下的桃紅色的翅膜……后來跟爸爸熟了。他是爸爸呀!他們坐了汽車,坐火車,后來又坐汽車。爸爸很好。爸爸老是引他說話,告訴他許多口外的事。他的話越來越多,問這問那。他對“口外”產生了很濃厚的興趣。 他問爸爸啥叫“口外”。爸爸說“口外”就是張家口以外,又叫“壩上”。“為啥叫壩上?”他以為“壩”是一個水壩。爸爸說到了就知道了。 敢情“壩”是一溜大山。山頂齊齊的,倒像個壩。可是真大!汽車一個勁地往上爬。汽車爬得很累,好像氣都喘不過來,不停地哼哼。上了大山,嘿,一片大平地!真是平呀!又平又大。像是搟過的一樣。怎么可以這樣平呢!汽車一上壩,就撒開歡了。它不哼哼了,“刷——”一直往前開。一上了壩,氣候忽然變了。壩下是夏天,一上壩就像秋天。忽然,就涼了。壩上壩下,刀切的一樣。真平呀!遠遠有幾個小山包,圓圓的。一棵樹也沒有。他的家鄉有很多樹。榆樹,柳樹,槐樹。這是個什么地方!不長一棵樹!就是一大片大平地,碧綠的,長滿了草。有地。這地塊真大。從這個小山包一匹布似的一直扯到了那個小山包。地塊究竟有多大?爸爸告訴他:有一個農民牽了一頭母牛去犁地,犁了一趟,回來時候母牛帶回來一個新下的小牛犢,已經三歲了! 汽車到了一個叫沽源的縣城,這是他們的最后一站。一輛牛車來接他們。這車的樣子真可笑,車轱轆是兩個木頭餅子,還不怎么圓,骨魯魯,骨魯魯,往前滾。他仰面躺在牛車上,上面是一個很大的藍天。牛車真慢,還沒有他走得快。他有時下來掐兩朵野花,走一截,又爬上車。 這地方的莊稼跟口里也不一樣。沒有高粱,也沒有老玉米,種莜麥,胡麻。莜麥干凈得很,好像用水洗過,梳過。胡麻打著把小藍傘,秀秀氣氣,不像是莊稼,倒像是種著看的花。 喝,這一大片馬蘭!馬蘭他們家鄉也有,可沒有這里的高大。長齊大人的腰那么高,開著巴掌大的藍蝴蝶一樣的花。一眼望不到邊。這一大片馬蘭!他這輩子也忘不了。他像是在一個夢里。 牛車走著走著。爸爸說:到了!他坐起來一看,一大片馬鈴薯,都開著花,粉的、淺紫藍的、白的,一眼望不到邊,像是下了一場大雪。花雪隨風搖擺著,他有點暈。不遠有一排房子,土墻、玻璃窗。這就是爸爸工作的“馬鈴薯研究站”。土豆——山藥蛋——馬鈴薯。馬鈴薯是學名,爸說的。 從房子里跑出來一個人。“媽媽——!”他一眼就認出來了!媽媽跑上來,把他一把抱了起來。 蕭勝就要住在這里了,跟他的爸爸、媽媽住在一起了。 奶奶要是一起來,多好。 蕭勝的爸爸是學農業的,這幾年老是干別的。奶奶問他:“為什么總是把你調來調去的?”爸說:“我好欺負。”馬鈴薯研究站別人都不愿來,嫌遠。爸愿意。媽是學畫畫的,前幾年老畫兩個娃娃拉不動的大蘿卜啦,上面張個帆可以當做小船的豆菜啦。她也愿意跟爸爸一起來,畫“馬鈴薯圖譜”。 媽給他們端來飯。真正的玉米面餅子,兩大碗粥。媽說這粥是草籽熬的。有點像小米,比小米小。綠盈盈的,挺稠,挺香。還有一大盤鯽魚,好大。爸說別處的鯽魚很少有過一斤的,這兒“淖”里的鯽魚有一斤二兩的,鯽魚吃草籽,長得肥。草籽熟了,風把草籽刮到淖里,魚就吃草籽。蕭勝吃得很飽。 爸說把蕭勝接來有三個原因。一是奶奶死了,老家沒有人了。二是蕭勝該上學了,暑假后就到不遠的一個完小去報名。三是這里吃得好一些。口外地廣人稀,總好辦一些。這里的自留地一個人有五畝!隨便刨一塊地就能種點東西。爸爸和媽媽就在“研究站”旁邊開了一塊地,種了山藥,南瓜。山藥開花了,南瓜長了骨朵了。用不了多久,就能吃了。 馬鈴薯研究站很清靜,一共沒有幾個人。就是爸爸、媽媽,還有幾個工人。工人都有家。站里就是蕭勝一家。這地方,真安靜。成天聽不到聲音,除了風吹莜麥穗子,沙沙地像下小雨;有時有小燕吱喳地叫。 爸爸每天戴個草帽下地跟工人一起去干活,鋤山藥。有時查資料,看書。媽一早起來到地里掐一大把山藥花,一大把葉子,回來插在瓶子里,聚精會神地對著它看,一筆一筆地畫。畫的花和真的花一樣!蕭勝每天跟媽一同下地去,回來鞋和褲腳沾得都是露水。奶奶做的兩雙新鞋還沒有上腳,媽把鞋和兩瓶黃油都鎖在柜子里。 白天沒有事,他就到處去玩,去瞎跑。這地方大得很,沒遮沒擋,跑多遠,一回頭還能看到研究站的那排房子,迷不了路。他到草地里去看牛、看馬、看羊。 他有時也去蒔弄蒔弄他家的南瓜、山藥地。鋤一鋤,從機井里打半桶水澆澆。這不是為了玩。蕭勝是等著要吃它們。他們家不起火,在大隊食堂打飯,食堂里的飯越來越不好。草籽粥沒有了,玉米面餅子也沒有了。現在吃紅高粱餅子,喝甜菜葉子做的湯。再下去大概還要壞。蕭勝有點餓怕了。 他學會了采蘑茹。起先是媽媽帶著他采了兩回,后來,他自己也會了。下了雨,太陽一曬,空氣潮乎乎的,悶悶的,蘑菇就出來了。蘑菇這玩意很怪,都長在“蘑菇圈”里。你低下頭,側著眼睛一看,草地上遠遠的有一圈草,顏色特別深,黑綠黑綠的,隱隱約約看到幾個白點,那就是蘑菇圈。的溜圓。蘑菇就長在這一圈深顏色的草里。圈里面沒有,圈外面也沒有。蘑菇圈是固定的。今年長,明年還長。哪里有蘑菇圈,老鄉們都知道。 有一個蘑菇圈發了瘋。它不停地長蘑菇,呼呼地長,三天三夜一個勁地長,好像是有鬼,看著都怕人。附近七八家都來采,用線穿起來,掛在房檐底下。家家都掛了三四串,挺老長的三四串。老鄉們說,這個圈明年就不會再長蘑菇了,它死了。蕭勝也采了好些。他興奮極了,心里直跳。“好家伙!好家伙!這么多!這么多!”他發了財了。 他為什么這樣興奮?蘑菇是可以吃的呀! 他一邊用線穿蘑菇,一邊流出了眼淚。他想起奶奶,他要給奶奶送兩串蘑菇去。他現在知道,奶奶是餓死的。人不是一下餓死的,是慢慢地餓死的。 食堂的紅高粱餅子越來越不好吃,因為摻了糠。甜菜葉子湯也越來越不好喝,因為一點油也不放了。他恨這種摻糠的紅高粱餅子,恨這種不放油的甜菜葉子湯! 他還是到處去玩,去瞎跑。 大隊食堂外面忽然熱鬧起來。起先是拉了一牛車的羊磚來。他問爸爸這是什么,爸爸說:“羊磚。”——“羊磚是啥?”——“羊糞壓緊了,切成一塊一塊。”——“干啥用?”——“燒。”——“這能燒嗎?”——“好燒著呢!火頂旺。”后來盤了個大灶。后來殺了十來只羊。蕭勝站在旁邊看殺羊。他還沒有見過殺羊。嘿,一點血都流不到外面,完完整整就把一張羊皮剝下來了! 這是要干啥呢? 爸爸說,要開三級干部會。 “啥叫三級干部會?” “等你長大了就知道了!” 三級干部會就是三級干部吃飯。 大隊原來有兩個食堂,南食堂,北食堂,當中隔一個院子,院子里還搭了個小棚,下雨天也可以兩個食堂來回串。原來“社員”們分在兩個食堂吃飯。開三級干部會,就都擠到北食堂來。南食堂空出來給開會干部用。 三級干部會開了三天,吃了三天飯。頭一天中午,羊肉口蘑饣肖子蘸莜面。第二天燉肉大米飯。第三天,黃油烙餅。晚飯倒是馬馬虎虎的。 “社員”和“干部”同時開飯。社員在北食堂,干部在南食堂。北食堂還是紅高粱餅子,甜菜葉子湯。北食堂的人聞到南食堂里飄過來的香味,就說:“羊肉口蘑饣肖子蘸莜面,好香好香!”“燉肉大米飯,好香好香!”“黃油烙餅,好香好香!” 蕭勝每天去打飯,也聞到南食堂的香味。羊肉、米飯,他倒不稀罕:他見過,也吃過。黃油烙餅他連聞都沒聞過。是香,聞著這種香味,真想吃一口。 回家,吃著紅高粱餅子,他問爸爸:“他們為什么吃黃油烙餅?” “他們開會。” “開會干嘛吃黃油烙餅?” “他們是干部。” “干部為啥吃黃油烙餅?” “哎呀!你問得太多了!吃你的紅高粱餅子吧!” 正在咽著紅餅子的蕭勝的媽忽然站起來,把缸里的一點白面倒出來,又從柜子里取出一瓶奶奶沒有動過的黃油,啟開瓶蓋,挖了一大塊,抓了一把白糖,兌點起子,搟了兩張黃油發面餅。抓了一把莜麥秸塞進灶火,烙熟了。黃油烙餅發出香味,和南食堂里的一樣。媽把黃油烙餅放在蕭勝面前,說: “吃吧,兒子,別問了。” 蕭勝吃了兩口,真好吃。他忽然咧開嘴痛哭起來,高叫了一聲:“奶奶!” 媽媽的眼睛里都是淚。 爸爸說:“別哭了,吃吧。” 蕭勝一邊流著一串一串的眼淚,一邊吃黃油烙餅。他的眼淚流進了嘴里。黃油烙餅是甜的,眼淚是咸的。 +10我喜歡

小瑜,我坐G256次來了,比原來遲了兩個小時,你遲點來接我吧。”微信里傳來胡軍那有磁性的男中音。 那個叫小瑜的女孩,閃動著黑白的雙眸,側著耳朵,認真地聽著。 比原來遲到兩個小時,她的眉頭微微有點皺了皺,不開心地咬了咬嘴唇,不過她還是摁下手中玫瑰金色的手機,對著話筒,甜甜地說道:“我知道了,到時候去高鐵站接你。” 聲波通過微信傳給了她的心上人,嘴角上掛著的甜蜜微笑已經讓全世界都知道這個女孩正經歷著愛情的甜蜜。 他們倆已經相戀兩年九個月零二十天了,今天正是相戀一千天的日子。胡軍又從信城坐動車來看她了,她能不開心嗎? 兩人第一次見面就在高鐵上,小瑜買了三號車的7座A,結果坐錯了位置,坐在四車的7座A上,那正巧是胡軍的位置。 后來胡軍描述說他第一次看到小瑜的時候,心就被打動了,其實這也是小瑜的感覺,那一刻,他們都相信一見鐘情了。 在高鐵上結緣,一路上,兩人越聊越投機,相見恨晚,坐過了站都不知道。 戀愛中人,分開的時間如度日如年,相聚的時光似白駒過隙。小瑜總是抬腕看表,好不容易捱到車子進站的點,她在信城北站的出站口,伸長了脖子等著胡軍。 “嘀”的一聲,雖然輕微,卻敲在小瑜的心上,是胡軍的微信,他這次用文字留言:你到二號站臺上來,我等你。 小瑜心里納悶,這個胡軍今天葫蘆里賣得什么藥,他到站了嗎?為什么還要讓自己上站臺? 小瑜拿出手機拔胡軍的號碼,可那邊總是忙音,她心里有點急了,踩著白色高跟鞋的步伐有點緊,“得得”的往站臺上趕去。 她從進站的地道走向二號站臺,大理石的階梯,光亮照人,它們每天迎來送往著多少旅客,也見證了兩年多來胡軍和小瑜愛情往來的腳步。 一級一級……小瑜走得有點氣喘吁吁,她著急找到胡軍,昂起頭使勁往站臺上看。 她終于找到了,胡軍已經站在上面了,他一米八的身高,帥氣挺拔,一身黑色的西服正裝,手捧著一大捧鮮紅色的玫瑰花,正笑瞇瞇地跟車站的動姐說著話。 那個動姐穿著一套藏青色的制服裙,雪白的皮膚,貝雷帽上的路徽閃閃發光,她一笑兩個小酒窩,青春靚麗。 這個動姐小瑜好像見過,胡軍經常坐動車來看她,有一次東西拉到了車上,還是這位動姐幫忙找回來的。 小瑜知道動姐姓趙,胡軍戲稱她為“趙大美女”。 見兩人如此親昵的有說有笑,小瑜的身體僵在那,往上邁的步子比灌了鉛還沉。 兩人沒有看見小瑜,繼續有說有笑的,胡軍體貼地遞給“趙大美女”一瓶水,她望了胡軍一眼,笑得很甜蜜,小瑜熟悉那種被呵護地照顧,胡軍怎么能像照顧自己一樣對別的女人呢? 接下來的一幕更讓小瑜驚呆,胡軍居然把自己懷中的玫瑰花遞給了“趙大美女”,“趙大美女”含笑接了過去,嗔喜地說了句什么,小瑜聽不清,但她聽到自己心碎的聲音。 小瑜立住了,她的耳朵“嗡”地一聲響,頓時覺得自己像被人拋棄地破舊洋娃娃被甩在那,眼淚已經不爭氣地開始在眼眶里打轉了,她立在那里,愣了半天。 正跟“趙大美女”說笑一臉陽光的胡軍回頭時猛地發現了她,他稍稍愣了一下,居然沖她招了招手。 小瑜的心糾結地厲害,這胡軍太過份了,到了信城北也不出站,這是有了新歡跟自己攤牌嗎? 那我索性成全了他們,小瑜邊想著邊轉身往回跑,不管胡軍在后面大聲叫她的名字。 可穿著高跟鞋,淚眼波娑的小瑜實在是跑不快,她踉踉蹌蹌地往回跑著,一個不小心,重心不穩,腿下一軟,眼看就要撲倒在地跟大理石地面來個親昵接觸。 胡軍從后面追了過來,一個大熊抱,已經把她牢牢攬在懷里了。 小瑜驚魂未定,花容失色,胡軍劈頭蓋臉問道: “你干什么?怎么來了還不上去,快跟我來。”說完,他不由分說霸道地扯著她向站臺上走。 小瑜覺得委屈極了,拼命忍著已經在眼眶里打轉的眼淚,她被胡軍扯著向站臺上走。 小瑜覺得腿不是自己的了,像踩在棉花上,也不知道自己怎么走上了站臺。 “趙大美女”站在那,捧著那捧鮮紅的玫瑰立著,見他們走來了,她大方地沖著小瑜微微一笑,對著地上,做了一個請的手勢。 小瑜思忖著這是勝利者的示威嗎?她在賣什么關子?小瑜奇怪地順著她的手指,向前面的地面上看去。只見一個大大的藍色的心擺在那,再一細看,那是一張張高鐵票首尾相接,在地上圈出了個大大的心形。 胡軍牽著小瑜走進藍色的心中央,單膝著地,深情款款地對她說:“親愛的,這是我一千天來來往的高鐵票,它們組成的藍色的心,正代表我愛你的心,有它們的見證下,我今天在站臺上正式向你求婚,嫁給我吧。” 話音剛落,“趙大美女”像排練好地遞上來了那捧鮮紅的玫瑰,胡軍接過玫瑰花束,含情脈脈地舉向小瑜。 跌入谷底的小瑜一下子被幸福沖上了浪尖,她的眼淚再也忍不住了,甜蜜的珍珠紛紛落下。 她嬌羞地低下頭,使勁點了點,伸手接過那捧美麗的玫瑰,笑容比花更嬌美動人。胡軍站了起來,幸福地把她摟在懷里,旁邊的旅客和動姐們鼓掌,一起祝福這對幸福的新人。 旁邊一輛白色的動車緩緩啟動,流線形的車身迎著風,駛向遠方。 文:塵世伊語 +10我喜歡

文/王起 新上任的盧縣長帶著縣電視臺的記者,親自來到全縣最窮的村——牛蹄坑村視察扶貧情況。當村兩委班子陪著縣長一行人,來到這個村里最窮的馬大爺家,一進屋,盧縣長發現馬大爺的炕上只有一床十分破舊的被子,再到灶間一看,除了那口裂紋的破鍋和地上的半袋大米和小半袋白面,就再也沒有什么別的東西了。 “據我所知,象您這樣的孤寡老人,應該是五保戶了吧?” “哦,是……嘿嘿……是……嘿嘿……”馬大爺眼睛瞟著村委會主任覃清,吞吞吐吐的說不出一句囫圇話來。 “怎么,不是五保戶?”盧縣長問,“您不是孤寡老人嗎?” “是……是……嘿嘿……”馬大爺眼睛又瞄了覃主任一眼,吭哧了半天,說出一句莫名其妙的話來,“哦,是……嘿嘿……是‘保五戶’。” “保五……戶?”盧縣長納悶兒的問,“大爺您說顛倒了,是五保戶。” “盧縣長,”覃主任趕緊接過話茬,“馬大爺歲數大糊涂了。走,咱們去看下一家。” “我沒糊涂。就是‘保五戶’,別人也管我這么叫。”馬大爺認真的說。 “嗯?為什么叫‘保五戶’呢?”盧縣長覺得這里邊有事,也認真起來,“大爺,您跟我仔細說說,到底是怎么個‘保五戶’?” 此時,覃主任的臉拉的跟苦瓜似的。 這一次,馬大爺不看覃主任了,咳了兩聲,像是下了很大決心:“盧縣長,它是這么回事兒……”剛說到這兒,覃主任也咳了一聲,馬大爺又把話咽了回去。 盧縣長看看覃主任,又鼓勵馬大爺說:“別怕,大膽的說!” “好,今兒有縣長在這兒,我就啥也不怕了!”他又咳了一聲,終于挺起腰來,“這不是嗎,覃主任的爹覃大龍和他的三個叔叔覃二虎,覃三熊,覃四狗,都是有兒有女的,家里也不困難,沒有資格當五保戶,覃主任就把他們四個掛在我的名下,跟我合伙吃五保……” 盧縣長愣了一下,問:“這不對呀,你的生活費不是直接給你打到卡里的嗎?糧油等生活用品不是每月也有專人送到家里來的嗎?怎么……” 馬大爺說:“你說的這些都對。可是前腳送來,后腳就被他們四個分走了。” “哦,就這么個‘保五戶’!?”臉色鐵青的盧縣長扭頭一看覃主任,覃主任兩腿哆嗦著,快站不住了…… 【作者小傳】王起:原籍河北圍場縣,現住無極縣 +10我喜歡

留言列表

留言列表